Лапароскопическая операция Уоршоу при солидной псевдопапиллярной неоплазии поджелудочной железы у детей: техническая осуществимость и онкологические результаты

Абстрактный

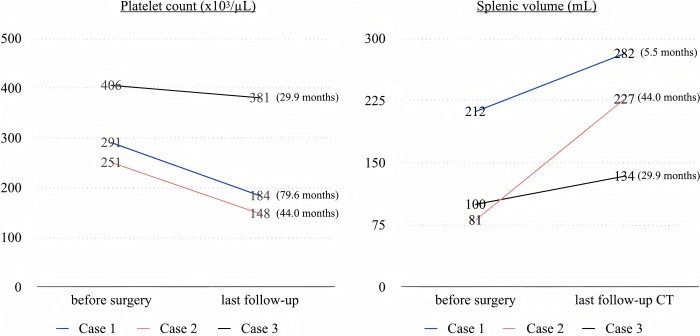

Достижение резекции с отрицательным краем имеет решающее значение при лечении солидной псевдопапиллярной опухоли (СПН) поджелудочной железы, в то время как сохранение селезенки во время дистальной панкреатэктомии крайне желательно в педиатрических случаях. Лапароскопическая операция Уоршоу (Колени-ВТ) бесценна, когда поражение опухолью селезеночных сосудов осложняет сохранение. Однако осуществимость Колени-ВТ у детей остается спорной. В этом исследовании представлены клинические результаты трех случаев СПН у детей, которым была выполнена Колени-ВТ. Медианный возраст составил 10 лет, средний размер опухоли — 50 мм. Колени-ВТ продемонстрировал успешные результаты со средним временем операции 311 мин и кровопотерей 12 мл. Послеоперационных осложнений не было, средняя продолжительность пребывания в больнице составила 8 дней. Долгосрочное наблюдение показало легкую тромбоцитопению и увеличение объема селезенки в двух случаях, перигастральное варикозное расширение вен в одном случае, без осложнений кровотечения. Случаев рецидива опухоли не наблюдалось. Колени-ВТ становится возможным подходом для педиатрической СПН, гарантируя сохранение селезенки без ущерба для онкологических результатов.

1 ВВЕДЕНИЕ

Солидная псевдопапиллярная опухоль (СПН) поджелудочной железы — редкое злокачественное новообразование низкой степени злокачественности, которое, по оценкам, составляет 1–2 % всех экзокринных опухолей поджелудочной железы. Хотя СПН составляет большинство детских опухолей поджелудочной железы, представляя примерно 70 % случаев среди детей, общая заболеваемость СПН в этой демографической группе низкая, что создает особые проблемы в их лечении. Хотя эти злокачественные опухоли низкой степени злокачественности обычно требуют хирургической резекции с отрицательным краем, достижение похвального 5-летнего уровня выживаемости более 95 %, их возникновение в левой поджелудочной железе у детей требует тонкого баланса между достижением лечебной резекции и сохранением селезенки из-за ее ключевой роли в иммунной системе.

Лапароскопическая спленсохраняющая дистальная панкреатэктомия (ДП) с использованием процедуры Уоршоу (Колени-ВТ) была описана как осуществимая методика сохранения селезенки у взрослых с доброкачественными или низкосортными злокачественными опухолями. Эта методика особенно применима, когда опухоль увеличена или прикреплена к селезеночным сосудам, что делает сохранение этих сосудов сложным. Напротив, отчеты, специально посвященные технической и онкологической осуществимости Колени-ВТ для СПН среди детей, крайне ограничены.

В данном исследовании представлены клинические результаты трех случаев СПН у детей, которым была проведена Колени-ВТ, с особым акцентом на оценку долгосрочных клинических результатов.

1.1 Представление дела

Трое детей младше 15 лет с диагнозом СПН прошли Колени-ВТ в нашем учреждении. Показания к Колени-ВТ в этих случаях определялись нашими институциональными критериями, которые учитывают такие факторы, как низкодифференцированные злокачественные новообразования и наличие опухолей, демонстрирующих поражение селезеночных сосудов, что было выявлено с помощью предоперационной визуализации. В таблице приведены предоперационные характеристики трех детей с диагнозом СПН, которым была проведена Колени-ВТ. В исследование были включены один ребенок мужского пола и два ребенка женского пола со средним возрастом 10 лет (диапазон: 8–13). Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 17,5 (15,9–20,7) кг/м2, а классификация физического состояния Американского общества анестезиологов (АСА) была классом 1 для всех случаев. Средний максимальный размер опухоли составил 50 мм (диапазон: 28–66 мм). Опухоли были расположены в хвосте поджелудочной железы, а селезеночные сосуды были сдавлены и деформированы опухолью во всех случаях (рисунок ). Рассечение поджелудочной железы было запланировано на уровне шейки поджелудочной железы во всех случаях. Средняя толщина поджелудочной железы на линии рассечения, измеренная с помощью предоперационной компьютерной томографии (КТ), составила 7 (5–10) мм.

| Случай 1 | Случай 2 | Случай 3 | |

|---|---|---|---|

| Характеристики пациента | |||

| Пол (мужской/женский) | Женский | Мужской | Женский |

| Возраст (лет) | 13 | 10 | 8 |

| Рост (см) | 148.7 | 135 | 137 |

| Масса тела (кг) | 45.8 | 29.0 | 32.9 |

| Индекс массы тела (кг/м2)2) | 20.7 | 15.9 | 17.5 |

| Классификация физического состояния по АСА (I–VI) | Класс I | Класс I | Класс I |

| Расположение опухоли (тело/хвост) | хвост | хвост | хвост |

| Размер опухолиа (мм) | 66 | 50 | 28 |

| Линия пересечения поджелудочной железы (шейка/тело/хвост) | шея | шея | шея |

| Толщина поджелудочной железы на линии разреза (мм) | 5 | 7 | 10 |

| Периоперационные результаты | |||

| Время работы (мин) | 344 | 311 | 244 |

| Расчетная кровопотеря (мл) | 12 | 12 | 0 |

| Конверсия в открытую операцию (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Послеоперационное осложнение (C–D IIIа или более) (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| CR-ПОПФ (степень B или C) (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Инфаркт селезенки после операции (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Послеоперационные инфекционные осложнения (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Продолжительность пребывания в больнице (дни) | 13 | 8 | 7 |

| Микроскопический статус хирургического края (положительный/отрицательный) | Отрицательно | Отрицательно | Отрицательно |

| Долгосрочные клинические результаты | |||

| Развитие перигастральной области варьируетсяб (да/нет) | Да | Нет | Нет |

| Кровотечение из варикозно расширенных вен желудка (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Осложнение инфекционного заболевания (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Возникновение сахарного диабета после операции (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Рецидив опухоли после операции (да/нет) | Нет | Нет | Нет |

| Период наблюдения после операции (мес.) | 79,6 | 44.0 | 29.9 |

Сокращения: АСА — Американское общество анестезиологов; C–D — классификация Клавьена–Диндо; CR-ПОПФ — клинически значимый послеоперационный панкреатический свищ.

а Максимальный диаметр опухоли.

б Извитые вены диаметром более 5 мм вдоль наружного края стенки желудка на снимке послеоперационной компьютерной томографии.

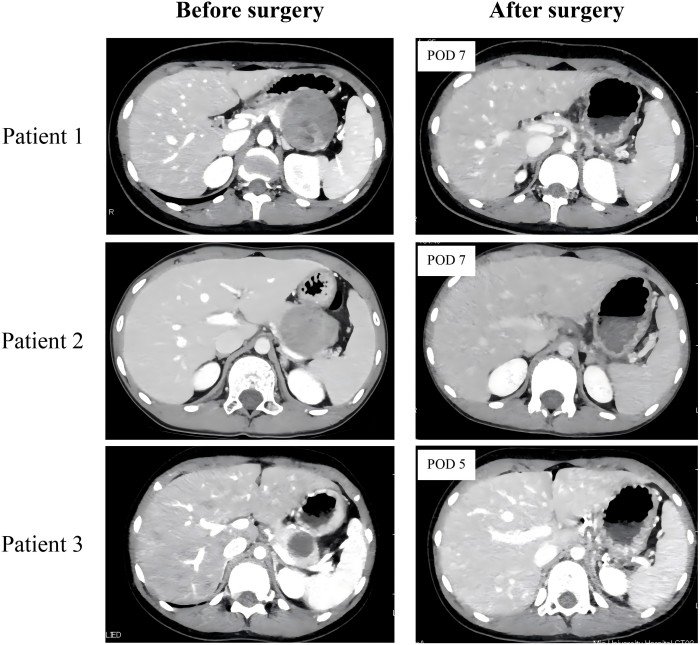

Результаты предоперационной и послеоперационной расширенной компьютерной томографии (КТ) у трех пациентов, перенесших лапароскопическую спленсохраняющую дистальную резекцию поджелудочной железы с процедурой Уоршоу для солидной псевдопапиллярной опухоли. Расширенные КТ-сканы подтвердили адекватную перфузию селезенки, при этом ни в одном случае на 5 или 7 день после операции (ПОД) не было обнаружено заметного инфаркта селезенки.

Все операции проводились сертифицированным хирургом-экспертом из Японского общества гепато-билиарной-панкреатической хирургии и хирургом, имеющим квалификационную систему эндоскопических хирургических навыков из Японского общества эндоскопической хирургии, с использованием стандартизированных методик (ЯМ). Пациент находился в положении лежа на спине в обратном положении Тренделенбурга под общим наркозом. Открытая техника использовалась для создания пневмоперитонеума через околопупочный 12-миллиметровый троакар под непосредственным контролем зрения. Внутрибрюшное давление поддерживалось на уровне 10 мм рт. ст. путем инсуффляции газа CO2 с помощью системы AirSeal для всех случаев. Затем в брюшную полость вводились два 12-миллиметровых, два 5-миллиметровых и один 3-миллиметровый троакары, как показано на рисунке . Процедура начиналась с рассечения хвоста поджелудочной железы от ворот селезенки для изоляции дистальной селезеночной артерии и вены с использованием подхода «хвост вперед» (рисунок и видео ). Дистальная селезеночная артерия и вена были совместно охвачены и зафиксированы проксимально к корню левой желудочно-сальниковой артерии и вены. Для подъема желудка антральный отдел желудка был отведен с помощью тканевой ленты, после чего гастропанкреатическая складка была поднята с помощью 3-миллиметрового пинцета. Кроме того, задняя стенка верхней части желудка была поднята к брюшной стенке с помощью прямой иглы. Затем корень селезеночной артерии был изолирован и разделен. Транссекция поджелудочной железы была проведена с помощью трехрядного степлера с полигликолевой кислотой (Эндо-ГИА™ усиленный Перезагрузить с технологией Три-Скрепка™ 60 мм в сочетании с системой сшивания Сигния™, Ковидиен, Токио, Япония). Использовался черный картридж, обеспечивающий высоту послеоперационной скобы 4,0–5,0 мм, и предоперационная компрессия проводилась рутинно. Затем корень селезеночной вены был окружен и разделен с помощью тройного степлера (45-мм Эндо-ГИА™ верблюд нагрузка). Наконец, дистальные селезеночные сосуды были разделены с помощью трехрядного степлера (45-мм Эндо-ГИА™ верблюд нагрузка) после их поднятия тканевой лентой. После удаления резецированного образца закрытый отсасывающий дренаж был установлен в перипанкреатическом и/или левом поддиафрагмальном пространстве.

Изменение послеоперационного количества тромбоцитов и объема селезенки после операции.

2 ОБСУЖДЕНИЕ

Клинические проявления трех случаев СПН у детей продемонстрировали техническую и онкологическую осуществимость метода Колени-ВТ, подчеркнув его способность выполнять резекцию с отрицательным краем и одновременно снижать послеоперационные осложнения, связанные с резекцией селезеночных сосудов у детей с СПН.

Значительная проблема, связанная с Колени-ВТ, касается послеоперационных осложнений, в частности, инфаркта селезенки и потенциального развития перигастрального варикоза, особенно в педиатрических случаях. Послеоперационных инфарктов селезенки в нашем исследовании не наблюдалось. Первоначально считалось, что первичным коллатеральным кровоснабжением после резекции селезеночных сосудов, как описано в первоначальном отчете о процедуре Уоршоу, являются короткие желудочные сосуды. Однако последующие экспериментальные и клинические исследования определили левую желудочно-сальниковую артерию и вену как первичные коллатеральные сосуды к селезенке после процедуры Уоршоу. Следовательно, крайне важно тщательно рассекать паренхиму поджелудочной железы от точки бифуркации дистальных селезеночных сосудов, охватывающих корень левой желудочно-сальниковой артерии в воротах селезенки во время Колени-ВТ. Ниц эт аль. были первыми, кто сообщил о двух случаях СПН у детей, которым была проведена Колени-ВТ, со средним периодом наблюдения 23 месяца после операции по всему миру. Их хирургическая процедура подчеркивала решающую важность сохранения васа бревиа, в частности коротких желудочных сосудов, для поддержания перфузии селезенки. Однако в их серии случаев сообщалось о развитии у обоих пациентов послеоперационного центрального инфаркта селезенки, при этом послеоперационные КТ-сканы показали уменьшение объема селезенки на 65% и 74% по сравнению с дооперационным объемом, вероятно, из-за атрофии селезенки в результате фокального инфаркта селезенки. В Колени-ВТ наш подход «сначала хвост» отдает приоритет тщательному рассечению паренхимы хвоста поджелудочной железы от ворот селезенки для точной изоляции дистальных селезеночных сосудов на начальных этапах хирургического вмешательства. Эта техника способствует сохранению обоих корней левой желудочно-сальниковой артерии и короткой желудочной артерии, что позволяет более точное степлером разделить дистальные селезеночные сосуды. Насколько нам известно, это первый отчет о Колени-ВТ у детей, где селезеночная перфузия была успешно сохранена без каких-либо случаев инфаркта селезенки, что подтверждено послеоперационными КТ-сканами.

В контексте выбора хирургического подхода для педиатрической СПН, расположенной в левой поджелудочной железе, лапароскопическая ДП с сохранением селезеночных сосудов (Колени-Старший вице-президент) выступает в качестве осуществимой процедурной альтернативы Колени-ВТ для педиатрической СПН. Однако остаются споры относительно того, какой хирургический подход лучше с точки зрения технических аспектов и онкологических результатов для педиатрической СПН. Учитывая потенциал для высокозлокачественных типов СПН, называемых высокозлокачественными СПН даже при педиатрической СПН, которые демонстрируют отчетливые патологические признаки, включающие лимфатическую и/или венозную инвазию, Колени-Старший вице-президент может повлечь за собой риск неадекватного очищения хирургического края, особенно в случаях большой СПН с вовлечением селезеночных сосудов. Таким образом, наши результаты показывают, что Колени-ВТ можно рассматривать вместо Колени-Старший вице-президент, даже в случаях большой СПН у детей с опухолевым поражением селезеночных сосудов. Напротив, Колени-ВТ считается неподходящим для больших СПН, включающих сосуды селезеночных ворот или непосредственно поражающих селезеночную паренхиму, или случаев с наличием панкреатита хвоста поджелудочной железы с псевдокистой, расположенной в воротах селезенки, или без нее. Необходимы дальнейшие исследования для установления оптимальной хирургической стратегии на основе клинико-патологических характеристик для педиатрических СПН.

В заключение следует отметить, что наши результаты показывают, что Колени-ВТ является технически осуществимым и онтологически безопасным подходом для детей с СПН, позволяющим выполнять резекцию с отрицательным краем и при этом минимизировать осложнения, связанные с резекцией селезеночных сосудов.